![]() 前沿资讯

1745828026更新

前沿资讯

1745828026更新

![]() 0

0

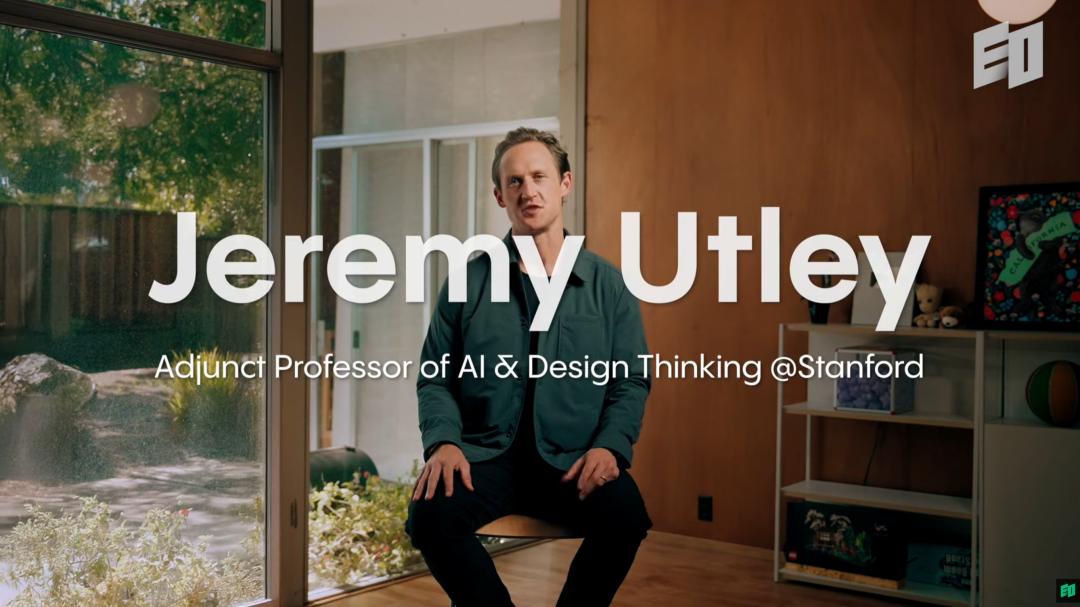

斯坦福大学创意专家杰里米·乌特利(Jeremy Utley)表示,“大多数人并没有充分利用人工智能的潜力。”为什么会这样?他解释说,这取决于我们如何看待人工智能。一个简单的思维转变可能是你在人工智能革命中一直缺乏的。

在当下,人工智能浪潮席卷全球,无论是职场人士还是各类机构,都对其寄予厚望,渴望借助人工智能为自身事业带来变革。然而,现实情况是,虽然热情高涨,但人们普遍缺乏人工智能的基础知识。不少机构向专家咨询“如何借助人工智能实现业务变革”,得到的建议却是——先学会“如何使用人工智能”。

据相关研究显示,人工智能在提升工作效能方面潜力巨大。它能使工作效率提高25%,工作量增加12%,工作质量提升40%。但令人惊讶的是,实际只有不到10%的职场人士通过与人工智能协作实现了显著的生产力提升。这种理论与实际之间的巨大差距,被称为“认知差距”。

研究人员在欧洲和美国展开了深入研究,发现了一个意外现象:人工智能并没有如预期那样提升大多数人的创造力,在许多案例中,反而导致人们创造力下降。经过进一步分析,研究人员发现,表现欠佳者和表现出色者对待人工智能的态度截然不同。表现欠佳者仅仅把人工智能当作普通工具,而表现出色者则将其视为团队伙伴,这种态度差异会极大影响使用生成式人工智能的成果。

若将其当作工具,当人工智能给出的结果不理想时,人们可能只是简单改进或直接弃用。但如果将其当作团队伙伴时,人们会像对待工作成果不达标的同事一样,给予反馈、指导和建议,还会让人工智能主动提问。这种思维转变能让使用者挖掘出人工智能更多的潜力。乌特利表示,只要人们改变对人工智能的认知,就能发现更多新颖的应用方式。

在创造力方面,乌特利认为,每个人都拥有与生俱来的创造力。曾有一位七年级学生将创造力定义为“不满足于第一个想到的点子”,这个定义贴切且形象地揭示了人类普遍存在的“功能固着”或“爱因斯坦效应”认知偏见,即人们容易满足于早期的解决方案。在人工智能时代,虽然达到“足够好”变得更轻松,但如果追求卓越,就需要在提示词中追求数量和多样性,这需要花费时间筛选和处理信息。从本质上讲,创造力的定义并未因人工智能而改变,只是人类进入创造性状态的能力受到技术以及与人工智能协作目标的影响。

乌特利强调,创作者们不应畏惧人工智能,而应积极深入了解、拥抱它。在使用人工智能时,“合作”而非单纯“使用”才是关键。一旦开启与人工智能的合作,工作和创造的模式都将迎来前所未有的改变。

参考资料:https://www.youtube.com/watch?v=wv779vmyPVY

豫公网安备41010702003375号

豫公网安备41010702003375号